從古羅馬到路易·康:“拱”的建造與符号操作

浏覽量:1作者:admin新聞日期:2018-10-10

建築設計中有一個逃不開的道德判斷問題,即建築物構造真實性(authenticity)——其材料使用與構造選擇是否真實地反應了結構與建造。之所以提到這個問題,是因為“建築”的過程不僅僅是蓋房子,更是一種建築師有意識的設計活動。建築師在過程中進行創作、做出判斷和取舍,由此一來,房子不再僅僅是建築材料的搭建, 還是建築師願望的表達(expression)。

從真實性的角度來看,原始人搭建的茅屋應該算是一種最真實的狀态,茅屋的支柱、梁架和草皮屋頂被搭接起來,成為一個房子。房子的各部分都忠實地表達了它們的結構功效,柱子撐着梁,梁上架着檩條,上面再鋪屋頂茅草,通過搭接整個房子,重量從屋頂傳遞到梁再到柱,整體結構一目了然。因為沒有建築師參與其中,所以在整個過程中沒有人刻意隐藏某個環節讓房子顯得更加整潔一緻,或者将樹幹精細加工,讓它看上去更像是一根“柱子”或是“梁”。由于它們的形式不影射一個外部“意義”(meaning),因此這些建造隻是它們本身。

上面提到的原始的茅屋隻可能是一個假想,因為随着房子的出現,房子這件東西就被符号化了。一方面在人們的談話中需要把房子歸為抽象的一類事物,一談到房子,人們就會把它歸入其中,知道所言為何物;另一方面,新房子的建設也有據所循,它們蓋出來以後是一個可以被人們認識為“房子”的東西,而不是其它。由于認知、溝通和建造、操作的需要,房子以及房子中的柱、梁、臺基等等部件都成為了能被人們認知、提起、被複制和參考的符号。這些符号成為建築語言的一部分。

抛開道德問題不說,從符号學的角度來看,這樣一個真實性的問題的核心其實是符号的傳播。符号隻存在于傳播的過程中,當建築或者建築中的某些構件被符号化後,它們成為了傳媒中的被認知的單元,并同時變為一種被普遍接受的建築語言。建築師在這種話語(discourse)框架體系下進行創作,把詞句組織為篇章。曆史上的許多時期,幾乎所有建築師都是在這種符号語言的框架下進行思考。比如在古希臘,柱式便是這種符号之一;在古羅馬,拱是這種符号之一;而在現在,樓闆、柱、梁和幕牆都是這樣的符号。符号讓建築師擺脫了建造的束縛,在這樣的語言框架下,建築師會直接思考柱與柱之間的關系、拱與拱之間的關系、樓闆與梁之間的關系。這些符号是建造的産物,被符号化後它們又成為了建造的代言人,最後形成了完全獨立的體系。

古羅馬拱的産生

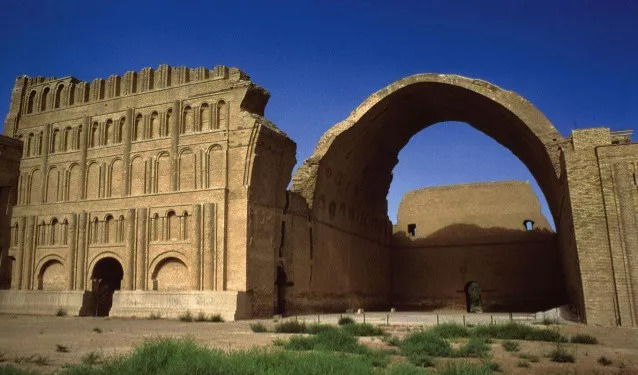

磚和拱(arch)的組合并非在古羅馬建築中最先出現。目前已知對拱最早的使用是公元前2000年美索不達米亞地區的磚拱,公園前200年兩河流域Ctesiphone(現在伊拉克中部)Sasanian王朝的磚拱已經橫跨27米、高40米了。而古羅馬人最早系統地将拱應用到建築中,拱的應用取代了梁,拱頂(vault)的應用取代了樓闆和屋面。在拱出現之前,所有建築的開洞和挑空都需要用梁來進行支撐,而在拱頂出現之前,羅馬人用凝灰岩(tuff, 一種堅硬的火山岩)在插牆上支出枕梁(corbel)用來支撐平屋頂。以這種梁和枕梁的方式隻能提供有限的跨度,建築空間與建築開口的跨度取決于材料的結構性能。石材本身下表面抗彎性能差,這也就造成了建築兩柱之間距離無法突破材料限制。木材的抗拉性能優于石材,而且重量輕,但做成梁後始終有其抗彎的極限。而且木材抗腐蝕能力差,無法保證建築的耐久。拱和拱頂的革新之處在于它們他把梁從單一構件分解為砌塊的組合。這樣一來,其中的每個砌塊都隻受壓力而不受拉力。

公元前200年兩河流域Ctesiphone(現在伊拉克中部)Sasanian 王朝的磚拱

考古發現,羅馬人關于拱的最早實驗出現在公元前6世紀羅馬帕拉蒂尼山(Palatine Hill)。羅馬人用楔形的凝灰岩砌築拱頂并應用到地下的排水管和儲水池(cistern)中。單純由磚砌塊或石砌塊築成的拱或拱頂中蘊藏了一種材料美學。在建造過程中,材料的優勢被發揮,劣勢被避免。砌塊沿着拱的曲線砌築,接縫垂直于拱的曲線,所有細碎體塊的排布方式表現了其中力的傳遞。整個系統中沒有多餘的部分,砌塊本身既是結構又是裝飾。

當羅馬人把拱用到建築中後,不是所有建築都有合适的空間來做半圓形的拱。因此他們發明了平拱(lintel arch)。平拱同樣利用了放射狀的接縫使結構系統中的壓力有效地傳向兩側,每塊砌塊隻承受壓力,這樣就不會有裂縫産生(但需要拱的兩側能夠阻擋兩側的側推力)。古羅馬最早出現的有效抵抗平拱側推力的建築是公元前78年的檔案館(Tabularium),它的平拱跨度達到了5.18米。古羅馬傳統梁柱建築對過梁(lintel)石材的抗拉性能要求很高,而平拱的使用讓羅馬人可以使用較軟石材完成傳統的梁柱建築。

左:以色列Caesarea國家公園中的古羅馬圓拱;

右:奧斯提亞古城(Ostia Antica)中的平拱

古羅馬拱的發展與符号化

羅馬人最早使用拱的時候,思考的是怎樣排布石塊才能讓拱立起來,讓整個結構系統最為穩固。經過長時間的實踐,拱的技術已經不存在結構問題,隻要不是突破性的結構設計,工匠在施工過程中可以自行解決。同時我推測,古羅馬大規模城市建設必會産生設計與施工的分工:有的人更偏向設計,有些人更偏向施工。由于成熟的技術體系中有了标準化的拱的解決方案,偏向設計的人并不需要在設計時仔細思考施工環節,之前千百次的操作已經保證了隻要不去挑戰極限,拱都可以被完美建造出來。

當古羅馬人所使用的拱被符号化後,設計者便會考慮建築中有幾個拱,每個間距多遠, 而不是建築用了多少塊磚或是多少塊石頭。新的思考方式使建築師從對建造的思考中解放出來,基于建造的思考轉換成了基于符号的思考。像數學公式的運算一樣,符号構成了另外一個自我運轉、自給自足的系統(autonomous system)。建築師在設計中的許多決策可以說并不是功能的需要,也不是建造的需要,而是符号語言系統的内在需要。

當工程技術有了進一步的發展之後,古羅馬人開始采用混凝土(opus caementicium)進行建造。像現代的混凝土一樣,羅馬混凝土也是一種是指由膠凝材料将骨料膠結成整體的工程複合材料。這是一種格外堅固的材料,這種混凝土可以澆鑄塑形,當被塑成拱、穹頂等形式之後,可以産生極大的空間跨度。羅馬人運用這項技術建造了筒形拱(barrel vault)。有早期的考古發掘中可以發現羅馬人在砌塊中間用大量多餘的水泥砂漿(caementa)進行填充,這樣便可不用對每塊砌塊細細雕琢,使其嚴絲合縫,砂漿起到了填充作用。直到公元前1世紀,羅馬人開始在筒拱中橫向(horizontal)加入砂漿。這使他們意識到加入了火山灰的砂漿混凝土自己會幹燥并凝結成為一整塊拱形塊材,這一整塊水泥拱不僅堅硬還可以抵抗一定的拉力(tensile strength),它自己可以獨立把力傳遞給兩側的柱。

在無數的試驗中羅馬人了解到,混凝土拱可以抵抗一定拉力,但很快變會産生裂縫,拱給它兩側的支柱施加了很大的推力。因此拱的兩側必須有厚實的牆來抵抗這種外推。筆者在奧斯提亞古城實測發現,所有的混凝土牆厚度都在600毫米以上。中間混凝土部分厚部基本超過牆厚的3/4。

左:奧斯提亞古城中的牆的構造,中間為加骨料羅馬混凝土,兩側為磚貼面;

右:奧斯提亞古城中古羅馬室外劇場考古複原。拱和拱頂結構均為混凝土澆築,磚隻是作為混凝土表面裝飾使用。

混凝土澆築的牆和拱是一個結構整體,并非像砌塊砌起的牆和拱一樣砌塊向相鄰的砌塊施加壓力。但是在混凝土建造時為了防止混凝土與木模闆的粘連,羅馬人用兩層磚表皮當作混凝土的模闆,在其中灌入混凝土。大衆已經接受了磚拱的優雅外形,因此施工隊就做混凝土模闆的時候把磚拼成了圓拱,就好像磚塊正在擠壓相鄰的磚塊,但其實它們隻是粘貼在混凝土結構表面的面層,和我們現在衛生間裡裝修貼的瓷磚差不多。

這樣的拱有點像三明治,從外表上看,建築依舊是磚,而牆的主要承重都是由夾在中心的混凝土承擔。整座城市都采用了這種“名不符實”的建造方式,這就出現了非常有趣的現象——整個奧斯提亞古城的建築都是混凝土承重牆,但從外表看卻是磚建築。其實在一些早期軍事和基礎設施建築中,古羅馬人就采用了裸露的混凝土表面。但是古羅馬的的混凝土無法做到現代清水混凝土一樣平滑光整的表面,大量裸露的碎石骨料讓建築表面相當粗糙,因此古羅馬人用這層鑲嵌在混凝土表面的磚和其它砌塊給混凝土建築做了第一道裝修。

可以從兩個方面看這種建造方式:一方面可以看作真實的建造表達,因為畢竟澆混凝土時候需要用兩層磚做模闆,方便建造;另一方面具體到某些建築符号時,比如拱,粘在混凝土上的一層磚表皮刻意拼出平拱、筒拱、減壓拱的外形,又是與真實的結構脫節的。

柱式中的建造與符号操作

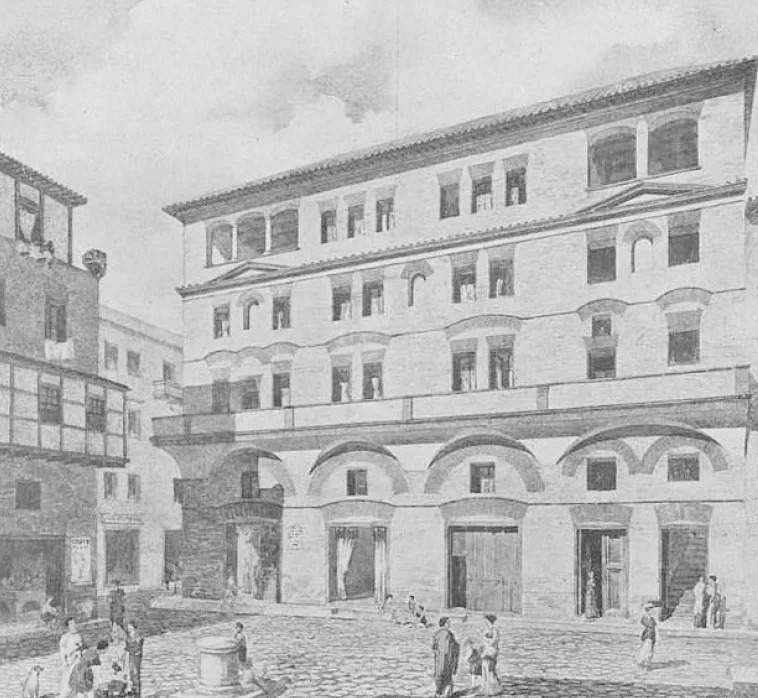

奧斯提亞古城有一處有趣的節點,為了讓建築外表統一同時又顯得有文化(在古羅馬采用古希臘的建築語言被認為是上層社會的選擇),古羅馬人在這個處理中采用了多立克柱式,但是用磚作為其飾面。倘若将柱子剖開,裡面卻是混凝土。這種做法估計連希臘人看了都要吃驚。古希臘的柱式本是來源于“柱—梁”的結構搭接方式,在希臘建築中再怎麼變化也還都是柱梁的搭接。當多立克柱式成為一種符号在奧斯提亞建築中出現時,澆築在一起的混凝土内核已經解決了所有結構問題,唯一的問題是外形看起來像不像多立克。也許古羅馬人覺得在過梁位置平鋪磚塊顯得并不可信,于是在過梁位置把磚拼成了古羅馬的平拱,讓整體變成了古希臘和古羅馬建築語言的綜合。和愛奧尼柱一樣,平拱在這裡已經不是結構的必需,而是構圖和視覺的需要,是設計師符号操作的結果。這讓我們有點想起了後現代建築中對于不同年代古代建築形式的拼貼,從這個例子可以看出這絕對不是現代人的獨創。

有趣的是,如果我們看龐貝廣場西南角議事大廳(Basilica)的科林斯柱式的建造,與上文描述的奧斯提亞多立克柱正好相反。粗大的科林斯柱采用當地出産的陶土砌塊砌築,但表面卻刷了一層白色的灰漿,讓整個柱子看起來像是希臘的大理石柱。從這兩個例子可以看出由符号操作引起的房子與建造的脫節:建築已經不是用材料去建造一個房子,而是用材料去建造一些符号,再由這些符号組成一個房子。

左:奧斯提亞古城中的多立克柱;龐貝議事大廳中的柯林斯柱

路易·康的“分解拱”與古羅馬的減重拱

路易·康是現代建築史上使用拱的大師,2000多年前的古羅馬建築對康有着巨大啟發。康曾經兩次去意大利考察,一次是1929年從賓夕法尼亞大學建築系畢業之後,一次是1950年他獲得羅馬獎的資助後。1950年的羅馬旅行影響了康的整個建築創作的軌迹。特别是在臺伯河入海口處距離羅馬30公裡的奧斯提亞古城,其中的羅馬建築原型,我們可以在康許多的建築中看到。比如他在印度艾哈邁德巴德所建的印度管理學院、在孟加拉國首都達卡所建的孟加拉國會大廈以及在美國印地安那州Fort Wayne的表演藝術中心。

康在奧斯提亞看到的拱基本都是上面描述的這種披着磚外衣的混凝土拱,是拱被符号化後的産物。它們表面的磚排布可能是當時行業中一種約定俗成的結構表達,也可能是建築師的創造。正是這些“假拱”打動了康。康對奧斯提亞的減重拱(relieving arch)進行了“誤讀”,帶來了他在南亞次大陸一系列的建築創造。有理由相信其實康對這些拱的真實結構一清二楚,因為1950年他在意大利考察時有耶魯大學首屈一指的古羅馬研究專家Frank E. Brown帶隊,并明确介紹了“古羅馬建築并不僅僅是工程創新,更有着不朽的詩意創作”(Vincent Scully)。

Vincent Scully認為康是現代建築開創以來,第一位完全從建造進行建築思考和創作的建築師。最廣為流傳的是他對于磚與拱的詩意描述:“如果你問磚它想要什麼,磚說它想要拱。”康非常在乎材料和适合材料的建造方式,以及這一對關系的建構表達。這在現代主義中後期是罕見的。這意味着要打破現代主義早期大師們創造符号語彙系統,跳出框架,從頭來過。上世紀二十年代的早期現代主義受抽象藝術影響嚴重,建築想力圖擺脫結構和建造的暗示,房子被精簡為抽象的體塊,柱、梁、樓闆等結構元素或是被隐藏,或是被濃縮為一個基本的幾何元素,建築師努力把建築包裝成為與現實世界脫節的抽象構成。而康想在建築中擺脫這種形式枷鎖,他回到了結構和建造本身。他的建築由結構形式而來,同時表達建造方法。這一點我們可以從他的拱的設計中看出。

左:康的印度管理學院中出現的拱;

右:康的印度管理學院中出現的拱

康在印度管理學院中設計的拱,是他一系列拱的代表。康力圖不使用柱和梁,而是用牆和拱來解決建築的承重。他把拱分解成了上下兩部分,上面是内部隻受拉力的磚拱,承載其上的所有壓力,下面是鋼筋混凝土的拉杆,其中隻受拉力,拉杆角部的突起接受了上面磚拱的壓力傳遞,整個細部真實地表達了内部的受力。就像最先出現的磚拱一樣,康的這處建造是一種最初始的狀态。它從來沒有出現過,在形式上它顯得如此地陌生,以至于看上去有點怪,它還沒有被符号化。然而它中間的每一處都是“真實”的。随着這種“分解拱”的成功,它成為了康自己的建築符号,它以及它的變體被康用到了多個建築之中。

康的“分解拱”來自于對減重拱的誤讀。在最早的古羅馬減重拱中,羅馬人在石頭或者木過梁上開了洞,來減輕上面的磚牆對過梁中心部位的壓力,同時增加室内的采光。這個時期還沒有“拱”元素的介入。随着拱技術的成熟,羅馬人把半圓拱架在過梁之上, 由拱把之上的重量傳遞至兩側,以免過梁被壓折。平拱的加入取代了過梁,在平拱之上再做半圓拱,半圓拱砌塊與平拱砌塊脫開。這樣,整個拱之上的重量都被半圓拱傳遞至柱子,而平拱隻承受自身重量,這種構造是羅馬人的獨特發明。

這種形式後來又演變出了多種變體。随着混凝土的加入,減重拱中的平拱和圓拱結構都由砌塊變為混凝土,整體的結構性能也有了大幅度的提升。雖然結構變為了混凝土,但磚貼面卻保留了對于磚拱的表達。減重拱(relieving arch)這種功能性很強的拱到最後變為了一種符号,成為建築中一種重要的形式語言與構圖因素,由建造産生,之後被符号化的減重拱成為了一種設計構圖單元,許多減重拱的使用更多的是出于句法(syntax)的考慮,讓建築立面形式變得更加生動。

左:龐貝住宅中的過梁結構;

右:龐貝住宅中出現的減重拱的雛形。為了減少對于過梁中心的壓力,上面開窗,同時增加采光。

左:古羅馬建築中的減重拱。過當之上的拱結構對過梁進行保護;

右:奧斯提亞建築中的減重拱。整個結構為混凝土。混凝土外面貼的面磚模仿了圓拱和平拱。

諷刺的是,由于使用了混凝土承重,雖然建築外表表達了很強的結構理性,但古羅馬建築的内部結構卻是被混凝土澆出的一整塊,其結構并不像外表一樣“理性”,拱表面或者是牆面的幾塊磚脫落,完全影響不到整體的結構穩定性。正因如此,2000多年後的今天,在奧斯提亞依然可以看到大量完整的減重拱。而康的印度管理學院建成50年後,已經出現大量的損毀和失修。在現場可以看到有大量的鋼柱臨時支撐已經出現問題的拱。大量的“分解拱”都出現了老化問題,當時施工時選用的磚和鋼筋的質量都不過關,在印度潮濕炎熱的環境中迅速老化生鏽,另外2001年的地震也給建築帶來了災難性打擊。當然最主要的還是康選用的結構和構造。整個系統中沒有過多的冗餘(redundant),某處若出現問題的話必須及時修補,以免牽連其它部位。

古羅馬符号操作而産生的精彩細部

奧斯提亞是少數完好保存至今不被破壞的古羅馬城市之一。整個城市中大量使用了拱和拱圈,在城市的遺存中可以發現古羅馬人在帝國後期已經熟練掌握了拱的設計和使用。除了神廟、長方形柱廊議事廳(basilica)、公共廣場(forum)等主要公共建築的立面使用希臘柱梁之外,其餘的建築極少使用柱與梁的支撐結構。古羅馬人用拱取代了梁,用拱頂取代了樓闆,甚至樓梯的支撐也使用拱。這在我們今天習慣了混凝土柱梁結構的人看來,簡直是不可思議。古羅馬人一定是發現與梁相比,拱結構存在巨大的優勢,才在幾乎所有建築中都使用了拱作為開洞承重結構。

左:奧斯提亞古城中住宅牆面的樓梯構造。古羅馬人使用拱解決了樓梯問題;

右:Ostia Antica Thermopolium of Via di Diana室内的拱頂結構解決了樓闆問題。

同時在奧斯提亞城市遺迹和圖拉真市場等保存完好的羅馬古迹中可以發現,拱已經不僅僅作為承重方式出現,還成為了在建築中重複出現的文化符号。在這一整套建築系統中,我們能夠發現一些令人驚歎的建築細節。以現代建築師的視角來看,其中蘊含着一些奇思妙想。

Thermopolium of Via di Diana是奧斯提亞的一個臨街熱食店,建築入口之上羅馬人用連續拱做了雨棚,然而仔細看過去整個入口的構造是由減重拱這個符号發展而來。最上面的拱結構被向前拉伸,下面以牆支持。在牆與拱之間,羅馬人在牆上支出枕梁,不知是當時為了不阻擋入口,還是之後牆體被毀壞,最左側的建築入口位置整個拱結構由懸挑而出的枕梁支撐,而其餘三根枕梁都由下面的牆支撐。整個立面構造在原來平面的符号基礎上發展出空間深度,又與入口雨棚的功能相銜接,顯得生動有趣。其中的結構更是亦真亦假,一根枕梁為真,三根其餘枕梁可真可假,圓拱和平拱均為混凝土結構而非磚結構。

在圖拉真市場一處牆轉角的拱構造也讓人驚歎。在兩面牆相交的位置需要有一條通道從牆中穿出,羅馬人以兩個半圓拱在空間之中成角度交疊,産生了極為複雜的空間幾何構成。其中上面的拱一側插入另一面牆中,拱魔術般的疊加暗示了空間的進深關系和人的動向,雖然整個牆和拱的結構都是混凝土(從破損處可以看出),但是由磚貼面對拱邊緣的強調構成了空間中最主要的趣味。

左:Thermopolium of Via di Diana 立面中的雨棚來自于對減重拱的變形;

右:圖拉真市場一處轉角通道上兩個拱的疊加。

奧斯提亞古城中的Villa di Diana原是一座四層住宅,現在僅存一層。然而就在這僅存的一層中出現了古羅馬建築中最為精彩的檐部處理。檐部之下為一個複合的減重拱。在最下面的減重拱(最下面的過梁與圓拱的關系被極度弱化)之上又做了一個開窗和一層減重拱。在第二層拱之上古羅馬人沿着拱的上緣曲線做了一個凸出的幾何結構。這個結構原型來自于圖拉真市場的混凝土拱頂。在圖拉真市場的拱頂中,是中央的縱向筒拱與一系列橫向筒拱相交的結果;而在Villa di Diana的檐部處理中,同樣運用了這種兩個垂直方向上的拱互相切割的幾何操作,産生了具有強烈立體感、并且與下面減重拱相契合的構造。

然而仔細去想,如果沒有減重拱這樣的符号在先,羅馬人單從拱的構造出發的話,是無論如何也發展不出Thermopolium of Via di Diana建築立面這樣精巧的拱形雨棚。也不可能發展出Villa di Diana立面中這種由幾何操作産生的、立體的,暗示拱結構的屋檐。

它們不是單純從建造出發的設計結果,而是在減重拱這個建築符号的基礎上進行形式操作、對符号進行局部形式改寫而形成的陌生化的減重拱。雖然混凝土上貼的面磚拼成了圓拱和平拱的形式,給人很強的建造暗示,但實際上這些細節并非從建造出發的結果,它們的内部隻是一整塊混凝土,它們隻是從它們的先例符号中發展并保留下來的一部分。這幾處構造細節的發展和前文提到的奧斯提亞中的多立克柱與龐貝的柯林斯柱一樣,建築師直接在當時已知符号語言框架下進行操作,并獲得滿意結果,而建造的考慮随後才介入來填補空白。

左:圖拉真市場中的交易大廳與其巨大的古羅馬混凝土拱頂;

右:Villa di Diana立面。原來建築有四層高,現在隻剩一層。其中的門檐構造來自于對于圖拉真市場拱頂的模仿。

Villa di Diana複原,原來建築有四層高。

上述整個操作過程,與我們當代建築師的空間及形式操作高度相似:當我們推敲柱、過梁、窗洞、層高的關系時,我們正是在綜合視覺感受、形式美、采光、使用空間等因素來推敲這幾個符号之間的相對關系,當整個關系差不多了,建造的考慮才介入其中,看看整個想法能不能直接用鋼筋混凝土實現,還是因為造價原因下面要藏一根鋼梁進行支撐。而如果把整個的結構看作一個大的已知符号系統的話,那麼它就是柯布創造的多米諾骨牌系統,在它基礎上的變形和符号操作造就了幾乎現代建築所有的自由立面。

甚至當我們在建築學院讨論抽象的空間操作時,依然是在已知符号系統的情況下:空間并不能憑空産生,它需要媒介的圍合與界定。而點、線、面便是在現代建築中被濃縮成為抽象極緻的建築符号。整個符号系統并不是像古希臘柱式和古羅馬拱一樣來源于建造,恰恰相反,現代的建築符号竭力地想擺脫任何建造的影子,對它們的操作似乎讓整個思考過程進一步地遠離建造。極端例子就是彼得·艾森曼,他甚至認為他的建築在圖紙中已經完結,任何一種随後的建造都隻是對建築的闡釋(interpretation)。

左:柯布創造的多米諾骨牌系統;

右:以聯合國大廈為例的紐約曼哈頓中城,幾乎所有的摩天樓的自由立面發展都是基于多米諾骨牌系統。

左:範·杜斯保(Van Doesburg) 使用“面”這個符号的純形式操作;

右:彼得·艾森曼(Peter Eisenman)的純符号操作。

建造與符号

回顧文章最開始所提到的建造真實性的問題。當建築處于一個最初始的狀态,也就是茅草屋或者是康的印度管理學院的狀态,整個形式的推演由建造而來,形式直接表達建築的結構和建造關系,這也許就是我在文章最初提到的“真實”。當符号介入其中以後,直接從符号開始的操作取代了由建造開始的推演,那麼我們這個道德判斷還成立嗎?就像上面提到的艾森曼的住宅發展推演過程,從始至終都基本和建造沒有任何關系,是一種純符号層面的操作,我們甚至可以問,當建築完全脫離了建造,那麼它還是建築嗎?什麼才是建築學的内核?是建造還是建築師的符号操作?

也許建築曆史一直會在這兩個極端中間搖擺,畢竟隻有極少的康,也隻有極少的艾森曼。随着同年代所有人都采用同樣的思維框架,總有一些人開始聚焦并質疑這種思考框架本身,試圖尋求突破。在現代主義建築思想橫掃世界之前,絕大多數西方建築師都是規規矩矩的在自己年代的建築語言中探索,試圖借鑒先例中的符号與句法(syntax)。然而“二戰”之後的一段時間,似乎一夜之間所有的建築師都追求原創,急要撇清與任何曆史先例、符号語言之間的聯系,似乎一切必須是新穎的、前所未見的才能展現建築師的創造性。建築教育也鼓勵學生創造新的材料、新的建造方式、從未被符号化過的新的詞句。而有成就的建築師很可能會創造出一套如希臘、羅馬一般的自己的建築語彙,被曆史貼上标簽,成為自己的符号,比如柯布的新建築五原則、密斯的鋼與玻璃、萊特的草原住宅和康的拱。

也許從某種意義上來講,整個建築史就是一部符号化和陌生化的抗争史:建築師試圖掙脫符号和句法進行創新,而新的設計又瞬間被符号化,清晰其中的各種關系能幫助今天的建築師避免随波逐流,人雲亦雲,又能避免無謂的求新求異。因為無論開始于符号操作還是建造細節,都需要建築師有一個明确的目的和想法,無論從哪裡開始,都有可能創造出動人的建築。

來源丨http://bbs.zhulong.com/101010_group_3000036/detail33049049

編輯丨新海通